IL RESTO DELLA TERRA - 9 OTTOBRE 2021 - 28 FEBBRAIO 2022

Il mondo intermedio

Henry Corbin è stato forse il più grande studioso della tradizione sufi e della sua complessissima cosmologia metafisica. In un passo abbastanza noto, dedicato alla tripartizione del mondo, Corbin giunge ad individuare la necessità di un mondo intermedio tra quello materiale e quello della pura trascendenza. Un mondo intermedio, cioè, nel quale si aprirebbe la possibilità di una forma di conoscenza che non sia né solo affidata ai sensi né solo all’astrazione intellettuale. Il mondo intermedio sarebbe, dunque, «un mondo soprasensibile, che non è né il mondo empirico dei sensi né il mondo astratto dell’intelletto». Un tale mondo, frequentato solitamente dai poeti e dai saggi, è uno spazio definito dalla dimensione dell’immaginale, cioè da una visione che non si esaurisce né nella semplice immagine né in un vago uso dell’immaginazione. L’immaginale si rivelerebbe piuttosto come il luogo dell’apertura dell’immagine a ciò che va oltre di lei. È come se nella terra di mezzo, detta anche mundus imaginalis, il mondo materiale iniziasse il suo processo di smaterializzazione per inoltrarsi verso ciò va oltre la materia. Chiaramente, un tale processo di liberazione avviene attraverso una disciplina molto rigida, quella che potremmo definire una vera e propria arte dell’immaginale, un addestramento dello sguardo capace di portare gli occhi oltre la semplice percezione in direzione di un’autentica visione.

Ora, la questione che potremmo porci è se l’arte visiva, così come la grande poesia o i testi estatici della mistica di ogni epoca e di ogni latitudine non siano segni di questo mondo intermedio, di questa terra di mezzo o, detto altrimenti, di quel che resta della terra quando non è più solo terra.

L’arte, in tutte le sue forme, è ciò che si deposita – il resto – della terra quando la terra si apre alla sua dismisura, alla sua trascendenza, al suo eccesso di senso.

Guardando le opere di Sophie Ko si ha la netta sensazione di questo trascendere della materia. Si tratta, da sempre, di ceneri e di resti incombusti, di pigmenti e di oro che si compenetrano. Di terra che si fa figura geometrica (Il raccolto); di bruciature che rendono incandescente lo sguardo sull’attualità del mondo.

Quando Dio creò Adamo, lo fece a partire dalla terra. Con la terra che gli rimase, narra Ibn ’Arabi, uno tra i più importanti teosofi sufi, Dio creò “la sorella di Adamo” e Hurqalya, la terra intermedia, il mundus imaginalis, la terra della Vera Realtà: lo spazio, cioè, di una visione più reale della realtà, composto di una materia sottile, una materia altra, in cui ogni uomo potesse vedere la propria vera immagine, il proprio vero destino di trascendenza, di oltrepassamento di sé. Quando Sophie Ko ci pone davanti a tre finestre, a tre aperture, non si richiama solamente all’archetipo stesso dell’arte occidentale – “qui solo, lassato l'altre cose, dirò quello fo io quando dipingo. Principio, dove io debbo dipingere scrivo uno quadrangolo di retti angoli quanto grande io voglio, el quale reputo essere una finestra aperta per donde io miri quello che quivi sarà dipinto”, Leon Battista Alberti nel De Pictura – ma ci pone anche di fronte alle finestre della percezione in cui la materia va oltre se stessa. Terra, sassi, foglie, erba, carta, cenere di immagini bruciate, resti incombusti sono la materia stessa dell’umano e delle immagini che lo portano sul ciglio di un abisso, al limite di una visione insostenibile. Le immagini, nell’epoca della riduzione del mondo alla pura materia, bruciano, si distruggono e non lasciano che rari frammenti incombusti. Nella furia delle immagini l’uomo si acceca e sprofonda nella notte (L'uomo è questa notte). Forse, solo nella terra di mezzo (Il rezzo della terra) esiste ancora una possibilità di ancoraggio, non tanto alla terra ma a quello che resta della terra, quando la terra si fa visione, apertura, finestra.

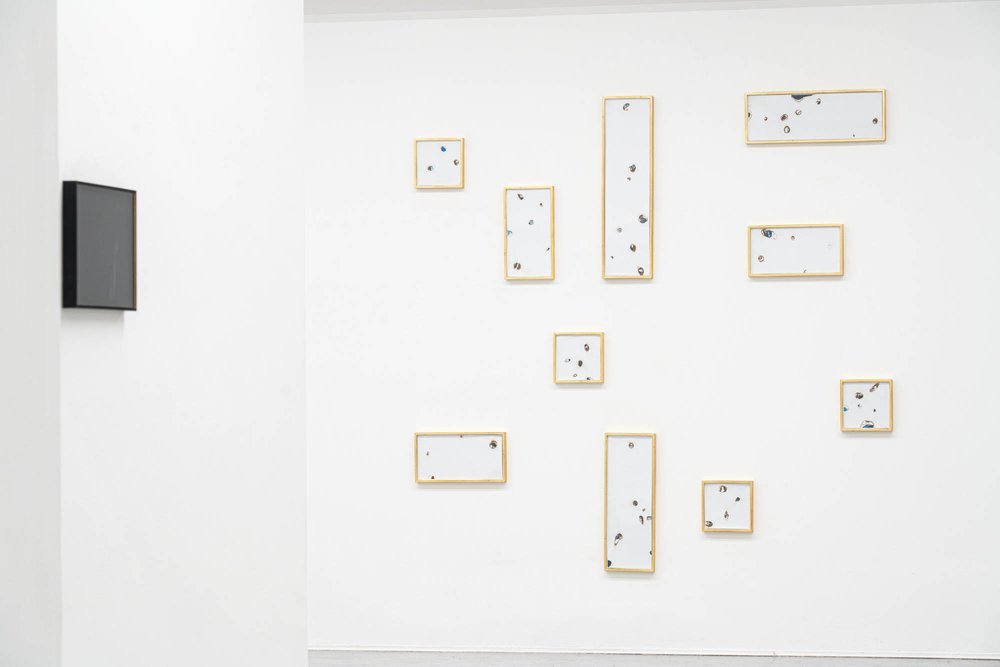

E questo spazio liminare, questa dimensione di transito nella materia e di movimento della materia, fatto di crolli e smottamenti, è sicuramente presente in Metaxy, la grande composizione di otto elementi che si richiama al “concetto mitico”, ossimoro fondante della metafisica occidentale, che tanta parte ha nella cosmologia di Platone. L’avverbio μεταξύ sta ad indicare ciò che risiede nell’intervallo, che si pone in mezzo. Nel Simposio si identificherà con il δαίμων (il demone) di Eros messaggero tra gli uomini e gli dèi. Da qui verrà poi, attraverso l’ibridazione tra platonismo e sapere biblico, tutta la miriade di angeli, demoni, arconti, uomini di luce, ecc. della tradizione gnostica e delle sue emanazioni nelle multiformi eresie delle religioni del Libro, così come nell’ermetismo alessandrino e poi rinascimentale. Il pigmento puro, ricoperto di oro, lascia presagire antichi pannelli, ormai quasi illeggibili, della più alta pittura di icone o dei fondi oro rinascimentali. Anche qui, è quel che resta di una tradizione quasi scomparsa.

Da sempre, Sophie Ko, si mette alla ricerca dei resti di mondi remoti, inattuali, dimenticati. Il suo gesto artistico rimesta le ceneri tra le ceneri di una civiltà e, proprio per questo, appare come avulso dall’oggi, dal suo sperimentalismo d’accatto. Si ripete, Ko, perché in fondo è alla ricerca di quell’immagine immobile dietro al crollo di ogni immaginario metafisico. Se c’è un filone dentro il quale l’opera di Sophie Ko si pone è quello che va dagli affreschi di Beato Angelico nei corridoi del convento di San Marco a Firenze e, in particolare, i quattro pannelli dipinti con una pioggia di pigmenti spruzzati sulla parete e, in apparenza, privi di soggetto, e arriva, passando da una serie notevole di visionari di ogni epoca, ai pigmenti, le ceneri e le combustioni di Claudio Parmiggiani. Detto in altri termini, Sophie Ko si definisce e si comprende all’interno della lenta e progressiva dissoluzione dell’immagine dell’Assoluto, della sua impossibilità di rappresentazione, proprio attraverso il processo storico di riduzione del mondo ad immagine. Quando l’immagine diventa il linguaggio stesso del reale, allora per rappresentare, per dare immagine di ciò che immagine non è, occorre ritornare agli elementi primari, alla dimensione di apertura della materia pittorica, ai gesti primordiali: il fuoco, la luce, l’oro che brilla di luce propria. In fondo, Ko è agli antipodi del secolo, guarda quello che nessuno vede. Cerca l’immagine dell’invisibile.

Questa tensione verso l’immagine dell’Assoluto indica, dunque, un’indifferenza verso la realtà? No, direi che nel lavoro di Sophie Ko è, da sempre, presente un’attenzione profonda al mondo, a quello che potremmo chiamare, sempre seguendo Corbin, il primo mondo, quello della materia e dei sensi, quello della fame e del dolore, così come quello del piacere e delle piccole gioie che il quotidiano esistere porta con sé. Lacrime su fuoco sono esattamente indice dell’atroce dolore che deriva dal vedere, la lacrima dell’occhio, di cui solo l’umano è forse davvero capace. Vedere il dolore del primo mondo, la sofferenza inaudita di corpi dispersi nelle acque, dimenticati e non visti, di questo dolore testimoniano le lacrime di fuoco. E’ l’esperienza del kenoma, di quella sorta di vuoto cosmologico, che, attraverso una ripetizione del ciclo nascita-morte, gioia-dolore, getta l’uomo nell’insensatezza della vita. Ma non esiste, nella visione di questa sophia dello sguardo, che vediamo nelle opere di Sophie Ko, una netta e impermeabile separazione tra il vuoto di senso del kenoma e la pienezza di senso del pleroma. Non parla di un altro mondo, l’arte di Ko, se non sempre a partire da questo mondo. Non volta le spalle al mondo alla ricerca esclusiva di ciò che lo trascende. La carta dissolta dalla purezza del fuoco, la vista ustionata dalla lucentezza della fiamma mostrano, sotto altra luce e con profonda pietà, la cruda realtà del mondo. Il gioco del mondo, la battaglia navale giocata sulla vita inerme e offesa, deflagra la dimensione del senso, la compostezza dell’immagine. Resta solo la crudezza. Ma anche la crudezza, anche il dolore estremo, non è privo di un legame all’immagine assoluta. E così, le cornici che contengono l’insensato gioco del mondo richiamano l’oro verso cui ci porta la metaxy. I tre mondi sono legati tra di loro. Incomprensibili gli uni senza gli altri. Non si tratta di astrarsi dalla realtà, ma di guardarla con altri occhi, in un processo di ascesa e discesa interminabile. Non c’è salvezza se non portando con sé tutto il mondo, tutti i mondi; se non vedendo, mostrando, l’intimo legame che tutti li lega.

In fondo l’arte, è questo interminabile incamminarsi sulle vie tortuose di una liberazione dalla greve materia di questo mondo attraverso la greve materia di questo mondo. Ogni grande opera è gravida della nostalgia di un mondo di cui abbiamo solo un’immagine sbiadita, di un mondo che ci precede e che forse ci attende e la malinconia profonda che deriva dall’attaccamento a questo mondo in cui siamo stati gettati. Sapere stare in bilico tra questi tre mondi è il segno di un tentativo disperato. Le opere d’arte incarnano, danno un corpo, a questo esercizio di equilibrismo, all’interno di una gnosi, una conoscenza, immaginale. Il mondo immaginale o mondo intermedio è il luogo dell’arte.

Un battito d’ali (Battiti d’ali) è questo, un’autentica immagine. Di chi siano le tracce di questi battiti catturati dall’artista, davvero non è dato sapere. Forse degli angeli che abitano la terra di mezzo. Forse degli spiriti di coloro a cui questo primo mondo, fatto di terra e di carne, è stato sottratto, spesso con la violenza. O, forse, più semplicemente, di una farfalla che non ha bisogno di vedere la luce oltre il mondo, perché già la porta, inconsapevolmente, sulle proprie ali. All’uomo, fin dalle sue origini, non è stato dato davvero di sapere, ma solo di procedere nel buio, alla ricerca di una luce. Scintilla pleromatica, pura energia caduta nel tempo e dispersa nel creato, quando Dio si ritirò dal mondo, per ritrovarsi a vagare solitario nell’Abisso. Harold Bloom, il più struggente gnostico contemporaneo, così descrive questa straziante scissione. “La crisi all’interno del Pleroma, la frantumazione della Pienezza originaria, deve essere stata un fatto scambievole: quando siamo precipitati in questo mondo creato dagli angeli inetti, precipitò anche Dio, discendendo non insieme con noi, ma in una sfera ignota, impossibilmente remota. Di kenoma ve ne sono (almeno) due, due vuoti cosmologici: il nostro mondo, questo, e le sfere invisibili, anch’esse create nel terrore, per dirla con Melville, nel suo capolavoro di puro gnosticismo Moby Dick. In quei luoghi desolati ora si aggira Dio, lui stesso un alieno, un forestiero, un esule, proprio come noi qui. Il tempo, un’ombra «invidiosa» (come la definiva lo gnostico Shelley), precipitò dalla Pienezza sul nostro mondo. Un’ombra altrettanto invidiosa, senza nome, volteggia sopra il Dio vagante dell’Abisso, non solo escluso da noi come noi lo siamo da lui, ma anche disperato senza di noi quanto lo siamo noi senza di lui .”

O, forse, ancor più radicalmente, Dio non si ritirò dal mondo ma deflagrò e disperse la sua pura luce all’interno della materia e del tempo, di quel tempo e di quella materia che degradano senza tregua la purezza della luce originaria. La scintilla che ognuno di noi conserva dentro di sé, in questa visione, che partendo dalla materia va oltre la materia (quello che, altrove, ho chiamato materialismo estatico), è una parte infinitesima di Dio che attende di ricomporsi, alla fine dei tempi, nel corpo celeste ora disperso. Una nostalgia di unità perduta che ogni essere vivente porta dentro di sé. È questo il divino destino del vivente.

Come falena inconsapevole del futuro che la aspetta, lo sguardo umano è attratto dalla luce e si consuma in essa. Per un breve istante. Giusto il tempo della durata di una candela (Quanto dura una candela). Ad attenderlo nessuno sa se vi sia il buio eterno o il ricongiungimento con l’unità di un’eterna luce.

Federico Ferrari